« Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu ».

Arthur Rimbaud, Lettre du voyant

Prélude

Je me souviens qu’étant jeune, mon arrière-grand-mère, femme très pieuse, m’avait mis entre les mains des romans d’Henri Bordeaux et de Paul Bourget lesquels, justement, me tombaient des mains.

Comment pouvait-on écrire quelque chose d’aussi insipide que « La robe de laine » ?

Du coup je préférais aller fureter dans la bibliothèque de feu mon arrière-grand-père, bon viveur et mécréant. Il y avait là Montaigne, mais dans une vieille édition où les « s » étaient des « f », rendant la lecture malaisée.

Je m’étais alors rabattue sur les grands livres d’histoire estampillés Hanoteau.

Et cette année je retrouve Paul Bourget, ce qui, du coup, jette sur cette littérature française une lumière particulière.

Parcourons ensemble cet avant-propos éclairant des « Essais de psychologie contemporaine » :

« (…) le Livre devient le grand initiateur. Il n’est aucun de nous qui, descendu au fond de sa conscience, ne reconnaisse qu’il n’aurait pas été tout à fait le même s’il n’avait pas lu tel ou tel ouvrage : poème ou roman, morceau d’histoire ou de philosophie.»

Nous avions l’année dernière trouvé une idée analogue chez Balzac ; rappel :

« Aujourd’hui l’écrivain a remplacé le prêtre, il a revêtu la chlamyde des martyrs, il souffre mille maux, il prend la lumière sur l’autel et la répand au sein des peuples. Il est prince, il est mendiant. Il console, il maudit, il prophétise. Sa voix ne parcourt pas seulement la nef d’une cathédrale, elle peut quelquefois tonner d’un bout du monde à l’autre.1 »

Revenons à cette belle page de Paul Bourget :

« A cette minute précise, et tandis que j’écris cette ligne, un adolescent, que je vois, s’est accoudé sur son pupitre d’étudiant par ce beau soir d’un jour de juin. Les fleurs s’ouvrent sous la fenêtre, amoureusement. L’or tendre du soleil couché s’étend sur la ligne de l’horizon avec une délicatesse adorable. Des jeunes filles causent dans le jardin voisin. »

Donc, tout autour du jeune homme, la lumière, les parfums, les bruits et douces paroles sont autant d’invitations à quitter la sombre et sévère bibliothèque.

1 « Le prêtre catholique »

« L’adolescent est penché sur son livre, peut-être un de ceux dont il est parlé dans ces Essais. C’est les Fleurs du Mal de Baudelaire, c’est la Vie de Jésus de M. Renan, c’est la Salammbô de Flaubert, c’est le Thomas Graindorge de M. Taine, c’est le Rouge et le Noir de Beyle… »

Et ici, aucun doute, dans cette courte liste, figurent deux des livres qui ont profondément marqué l’auteur dans sa jeunesse, ceux précisément que nous étudions cette année.

« Qu’il ferait mieux de vivre ! disent les sages… Hélas ! c’est qu’il vit à cette minute, et d’une vie plus intense que s’il cueillait les fleurs parfumées, que s’il regardait le mélancolique Occident, que s’il serrait les fragiles doigts d’une des jeunes filles. »

Lire, c’est vivre, donc. Non pas dans l’acte mais dans les perspectives indéfinies qu’ouvrent les mots. Lire, c’est donner à l’avance du sens et du poids aux actes à venir, c’est s’ancrer dans la vie en faisant surgir, par la magie des pages, la trame du monde où l’on a pris place.

Et cette idée-là, nous l’avons déjà rencontrée à plusieurs reprises, sous tel aspect ou tel autre. Elle est spécifique à la littérature française. Celle-ci entretient, dès son origine, un double commerce essentiel avec la politique et avec la philosophie.

Origine, au sens fort, du reste. Ce sont les poètes de la Pléiade qui plaident pour la généralisation de la langue « françoise » ; en d’autres termes, la langue elle- même, naît symboliquement des lettres.

Et puis c’est Montaigne oeuvrant à la réconciliation nationale tandis que l’ami La Boétie réfléchit en philosophe aux mécanismes de l’asservissement 2.

Mais naturellement cette structure sous-jacente se renforce encore avec la Révolution. Elle culmine avec la composition par Victor Hugo du roman national – au sens propre – : « Les Misérables ».

Hugo intransigeant avec Napoléon III et que son exil à Guernesey a contraint à renoncer au théâtre, Hugo auquel Flaubert sert de boîte aux lettres clandestine, Hugo que nous verrons bientôt féliciter Baudelaire, non pour ses poèmes mais pour avoir encouru, avec son bouquet de Fleurs du mal, les foudres du procureur Pinard pour

« atteinte à la morale publique, à la morale religieuse et aux bonnes moeurs » sic.

Le même Pinard s’en était pris précédemment à « Madame Bovary ».

Hugo, Flaubert, Baudelaire : ces trois-là constituaient déjà implicitement un syndicat des hommes de lettres, revendiquant hautement la liberté d’écrire.

Et il y en eut beaucoup d’autres.

2 « Discours de la servitude volontaire », 1576

Rappelons pour mémoire que c’est sur une idée de Balzac que la Société des Gens de Lettres fut fondée en 1837. Victor Hugo en fut membre pendant 15 ans.

Revenons à cette liberté essentielle des écrivains qui conduira Baudelaire au tribunal.

Ernest Pinard, qui le cite à comparaître, avait commencé par être séminariste. Mais son directeur de conscience avait sans doute – lui aussi – compris que la bataille contre les mécréants ne se livrait plus désormais sous les arches des églises mais dans les bureaux des éditeurs.

De là, sans doute, ces générations d’écrivains catholiques, assumant une secrète vocation sacerdotale et adroitement cornaqués par l’autorité ultramontaine3.

Dans cette veine nous avions vu, il y a 10 ans, François Mauriac tentant de supplanter Emma Bovary avec sa Thérèse Desqueyroux. Mais il avait mis tellement de vie dans son personnage que, dans les dernières pages du roman éponyme, de l’aveu même de son créateur, Thérèse refusait d’entrer au couvent et disparaissait dans les rues de Paris.

Nous verrons comment Baudelaire s’inscrit paradoxalement dans cette saga 4.

Dernier point : comme mes recherches sur internet me font repérer, je reçois ce lundi 18 octobre5 un message ainsi libellé : « 8,349 papers on Academia discuss « 19th Century French Litterature. » », soit « 8349 articles universitaires sont relatifs au thème de la littérature française du XIX° siècle ».

Pas étonnant ; c’est la plus riche, la plus créative, la plus passionnante. Ni Baudelaire, ni Stendhal ne dépareront cet ensemble.

3 Qui soutient et défend les positions traditionnelles de l’Église italienne, le pouvoir absolu, spirituel et temporel du pape. 4 Cycle romanesque en plusieurs volets, généralement à caractère épique. 5 2021

Introduction

Dans le Panthéon des écrivains et poètes, Charles Baudelaire est inclassable.

Il est l’ami de Flaubert, du moins tant que ses ennuis divers ne l’ont pas contraint à s’exiler en Belgique.

Là il rencontrera Victor Hugo, sur lequel il a composé le plus grand hommage mais qui ne sera publié qu’à titre posthume. L’épouse du poète – qui attend à Bruxelles la fin de l’exil – l’invite à dîner à plusieurs reprises.

Nous sommes en 1865 ; il n’a plus un sou en poche, sa santé est mauvaise, il n’en a plus pour très longtemps à vivre6.

Et sans doute est-il loin d’imaginer à quel point il va compter dans ce Panthéon. Deux des plus grands poètes à venir se réclameront de lui : Stéphane Mallarmé et Yves Bonnefoy, sans parler de la déférence de Rimbaud qui, comme nous l’avons vu en exergue, en fait pratiquement son initiateur.

Par ailleurs il s’est mis progressivement en synergie avec les peintres de l’impressionnisme en train de sortir des limbes. C’est Courbet qui le peint en sombre méditant, du moins apparemment.

En fait une figure féminine servait initialement, dans la composition du tableau, de truchement entre Baudelaire et le reste de l’assemblée : Jeanne Duval, sa maîtresse mulâtre qui comptera tellement dans sa vie.

Et puis, on ne sait trop pourquoi, le poète a demandé au peintre de la faire disparaître. Parce qu’alors la brouille avec elle était définitive ? Ils étaient déjà séparés à cette époque mais Baudelaire continuait à l’entretenir.

On ne sait pas exactement comment s’est achevée cette improbable idylle.

Pour le reste, hormis un ou deux grands traits du portrait qu’en donne la tradition, tout est erroné, ou presque.

Voilà pourquoi il est urgent de rétablir Baudelaire dans sa vérité.

Juste une citation, pour clore cette introduction : dans les dernières lignes de son journal intime qu’il avait intitulé « Mon coeur mis à nu » :

« Faire tous les matins ma prière à Dieu, réservoir de toute force et de toute justice, à mon père, à Mariette et à Poe, comme intercesseurs ; les prier de me communiquer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs, et d’octroyer à ma mère une vie assez longue pour jouir de ma transformation (…) »

Retour tardif dans le sein de « notre sainte mère l’église » ? Moralisation tardive de sa conduite après des années de débauche ?

Comme nous l’allons voir, c’est un peu plus compliqué. Entrons dans la vie du sujet.

6 Il meurt le 31 août 1867

A – Jeunes années

Cette mère, Caroline Dufaÿs, a 24 ans quand elle épouse son père, François Baudelaire, qui, en cette année 1819, a dépassé la soixantaine. Il faut préciser qu’elle est orpheline et qu’elle n’a donc pas de dot. Néanmoins son mari, vu son âge, s’accommode fort bien de cette jeune épouse.

Petits arrangements entre familles – c’est un couple d’amis de François qui avait recueilli Caroline – arrangements dont Balzac a décliné toutes les variantes dans sa Comédie humaine.

Ce père, né en 1759, avait eu, en 1803, une première épouse qui lui apporta une dot conséquente. De cette union était né un premier fils, Claude, qui devint magistrat. Grand écart entre les demi-frères, à la fois d’âge – 16 ans de différence – et de tempérament. Charles, contrairement à son aîné, n’est pas parti pour faire carrière.

Indiquons encore que ces parents qui – contrairement à ce qu’on pourraient croire – s’entendent fort bien – charrient avec eux une bonne partie de cette histoire convulsionnaire du siècle des révolutions.

Caroline est née à Londres en 1793. C’est dire en trois mots qu’elle est la fille d’émigrés royalistes qui conçoivent sans doute que la Terreur finira bien par mettre un terme à cette révolution.

Du reste son père s’engage dans l’armée royaliste qui débarque en Bretagne deux ans plus tard. Il est abattu à Quiberon, peut-être par l’un des hommes du bataillon de Léopold Hugo, père de Victor 7.

Quand Charles et Victor se retrouveront à Bruxelles en 1865 ils parleront sans doute des tribulations de leurs pères et grands-pères, embarqués dans tel parti ou tel autre, plutôt par hasard que par conviction.

Chacune de leurs mères était royaliste mais, en 1848, Charles Baudelaire est sur les barricades et Victor Hugo, à l’assemblée constituante.

Voyons maintenant, étape par étape, le parcours par lequel Baudelaire s’assied, à 45 ans passés, à la table de cet homme éminent qu’est Victor Hugo, sur lequel, du reste, ses sentiments sont très partagés.

_____________________ 7 « Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie » nous apprend en effet que, «Hugo était alors chef d’état-major. Il prit part à l’expédition de Quiberon. » Cette biographie est l’oeuvre d’Adèle née Foucher, épouse de Victor Hugo, qui l’écrivit pendant leur exil.

I Enfance lumineuse

Ce père qu’il ne gardera pas longtemps, puisqu’il meurt 6 ans après la naissance de ce second fils – le 9 avril 1821 – est sans doute un pédagogue hors pair, plein de sollicitude.

Ce qui incline à le croire, c’est son étonnant passé.

François Baudelaire se destine d’abord aux ordres. Il entre au séminaire et il est ordonné prêtre avant de devenir répétiteur puis professeur particulier.

Et il a sans doute un intérêt profond pour la pédagogie puisqu’il publie bientôt un manuel intitulé « De la langue latine illustrée par des figures ».

Et puis Charles est son second fils et le petit garçon va profiter, même si ce n’est que pour quelques années, du savoir faire acquis avec le premier, laissant alors de la place pour la tendresse paternelle.

On sait par ailleurs que ce père aimait la littérature et qu’il avait aussi du goût pour le dessin où il s’était essayé allant même jusqu’à donner des cours.

Nous retrouverons ces deux caractères chez ce fils chéri. Baudelaire, en effet, deviendra aussi un critique averti des oeuvres exposées aux salons. Et puis il dessinera lui aussi, et avec un incontestable talent (Planche n°1), utilisant avec maestria toutes les techniques, hormis la couleur, exceptées quelques touches de blanc.

De là, en particulier son admiration pour Constantin Guys qui sut si bien saisir l’essence de ce qu’il représentait. Nous y reviendrons.

Enfin dans cette relation essentielle à ses débuts dans la vie, ce père aimant transmet une nébuleuse de sens qui occupera Baudelaire toute sa vie : Dieu.

Certes ce père est devenu un défroqué en 1793 mais il n’a pas cessé pour autant d’être un croyant. Et son fils cadet – qui rendra illustre leur nom de famille – ne cessera pas – contrairement à ce que véhicule sa légende – non seulement de croire en Dieu mais même de faire sa prière.

Autre figure bienveillante penchée sur son enfance : Mariette, la bonne de la famille. Certes le petit Charles aime beaucoup sa mère mais la tendresse et la sollicitude dont un enfant a besoin, c’est cette bonne Mariette qui les lui offre avec générosité.

Alors c’est vers elle qu’il va quand il a besoin d’être consolé ou qu’il a envie de jouer. Et du coup, Dame Baudelaire est jalouse.

Et puis la foudre tombe sur cette enfance heureuse :

=> Le 10 février 1827 son père meurt et la fidèle servante le suit probablement d’assez près. Et s’il y avait la moindre hésitation sur ce que ces deux êtres représentaient pour l’enfant, le journal retrouvé dans les papiers de Baudelaire suffirait à les dissiper.

=> Certes il aime sa mère, en dépit de son remariage, quelques années plus tard avec l’officier Aupick qu’il désignera plus tard, dans ses lettres, sous les termes « ton

mari ». Ceci dit, il ne faut pas noircir le tableau comme on le fait souvent à ce propos.

=> Mais sa mère ne l’a pas aimé comme Mariette et son père l’ont fait, d’une tendresse souriante et généreuse. C’est cela qui fait qu’il les imagine, dans sa prière, directement assis à la droite de Dieu, en puissance d’intercéder en sa faveur.

Oui, décidément, il faut revisiter Baudelaire. Le bicentenaire de sa naissance en est l’occasion. Les commissaires des bibliothèques de Paris s’en sont également saisi pour organiser à la BnF une exposition – du 3 novembre 2021 au 13 février 2022, joliment nommée, Baudelaire, la modernité mélancolique 8

Voyons la suite.

________________ 8 Nous sommes allés la voir ensemble.

II Sombre jeunesse

1) L’interne

En octobre 1829 Charles, à 8 ans et demi, se retrouve interne au lycée Charlemagne à Paris. C’est bien jeune.

Si on en juge par la suite de sa scolarité, ça correspondrait au cours moyen, première année. A cette époque les lycées – institués par Napoléon en 1802 à la place des « écoles centrales » – comportaient deux années d’enseignement primaire, dites « petit lycée ».

Quand sa mère s’était remariée, un an plus tôt, Charles n’avait probablement pas fait le deuil de la mort de son vieux père, sans doute plutôt indulgent grand-père avec ce fils inespéré. Il se souvient déjà avec nostalgie de leurs promenades au jardin du Luxembourg.

Le beau-père, c’est différent, même si ce n’est pas le contraire.

Dans ses lettres l’enfant lui décerne malgré tout le nom de « Papa » et Jacques Aupick l’a surnommé « le mioche ».

Seulement Aupick est un militaire et tout porte à croire qu’il pratique l’éducation à la baguette. Après une année sans doute difficile dans cette famille recomposée, il décide d’inscrire cet enfant dans la filière d’excellence que constituent alors ces établissements, ce qui est peut-être aussi un bon moyen de s’en débarrasser puisque tous sont des internats.

Charles gardera un cruel souvenir de cette séparation.

Trois ans plus tard, nouveaux chambardements : Alphonse, le demi-frère, est nommé juge à Fontainebleau. C’est fort dommageable pour Charles qui l’aimait beaucoup. Tant pis ; il lui écrira des lettres.

Quant à Jacques Aupick, il est muté à Lyon, à la tête d’une des divisions de l’armée en charge de mater la révolte des canuts. Il y deviendra chef d’état major. Du coup dans ses premières lettres à Alphonse, Charles a entrepris de lui conter son voyage par le menu, en plusieurs épisodes.

L’élève Baudelaire se retrouve, toujours interne, au collège royal de cette ville, en 5°. De cette époque on retrouvera un faible écho dans un poème à venir, « Le crépuscule du soir ».

Eh oui, « crépuscule » peut-être aussi du matin, le terme signifiant littéralement « Lumière faible qui se répand lorsque le soleil est en dessous de l’horizon, le matin ou le soir; moment correspondant de la journée ». Le terme vient du latin « creper » : sombre, douteux, incertain.

Baudelaire – qui fut aussi un bon latiniste – composera également un « Crépuscule du matin »

On estime généralement que ces deux poèmes sont relatifs à Paris ; c’est vrai pour l’essentiel. Mais les derniers vers du premier sont en fait Baudelaireun souvenir lyonnais.

On ne peut véritablement les entendre que si l’on sait que l’internat du Collège royal se situait à faible distance de l’asile d’aliénés. Les voici :

C’est l’heure où les douleurs des malades s’aigrissent ! La sombre Nuit les prend à la gorge ; ils finissent Leur destinée et vont vers le gouffre commun ; L’hôpital se remplit de leurs soupirs. – Plus d’un

Ne viendra plus chercher la soupe parfumée, Au coin du feu, le soir, auprès d’une âme aimée.

Encore la plupart n’ont-ils jamais connu La douceur du foyer et n’ont jamais vécu !

Mobilité du foyer du futur poète : au bout de 2 ans Aupick est promu colonel et nommé à Paris. Retour de la famille dans la capitale : Charles entre à Louis-le-Grand.

On sait que dans ces années de l’adolescence il devient un fervent lecteur, en particulier de Chateaubriand. Nul doute, en particulier, que « Le génie du christianisme » ne lui ait amplement donné à réfléchir.

Ils sont tous des deux croyants mais de façon différente. Baudelaire est déiste fervent mais critique sur la Révélation alors que Chateaubriand voit dans la même Révélation le vecteur du progrès universel. L’un confine au mysticisme, l’autre est carrément hégélien, sans d’abord le savoir.

Parvenu en classe de 1°, le jeune Baudelaire remporte le 2° prix de vers latins au Concours général. Il y a là de quoi satisfaire sa mère qui en rêve depuis longtemps.

C’est que ce n’est pas rien, le Concours général.

Il met à l’épreuve, discipline par discipline, au terme des études secondaires, les meilleurs élèves de France et de Navarre.

Y être présenté est un honneur ; décrocher un prix, une consécration.

Et pourtant le souvenir qu’il garde de ce cursus scolaire est plein d’amertume.

Lettre de 1861 à sa mère : « Tu sais quelle atroce éducation ton mari a voulu me faire ; j’ai 40 ans et je ne pense pas aux collèges sans douleur. »

Il passe les vacances suivantes, en famille, dans les Pyrénées et les paysages de montagne lui inspirent l’un de ses premiers poèmes.

Dans cette composition le deuxième quatrain et les deux derniers donnent l’empan de la sensibilité du jeune homme. Examinons les brièvement.

Le premier est tout empreint de la personnification des éléments de la nature, portant déjà le signe d’une sensibilité particulière :

On rencontre un lac sombre encaissé dans l’abîme Que forment quelques pics désolés et neigeux ; L’eau, nuit et jour, y dort dans un repos sublime, Et n’interrompt jamais son silence orageux.

Les derniers, quant à eux, sont déjà porteurs de l’opposition fondatrice de la poésie de Baudelaire. Écoutons-les :

On dirait que le ciel, en cette solitude,

Se contemple dans l’onde, et que ces monts, là-bas, Écoutent, recueillis, dans leur grave attitude,

Un mystère divin que l’homme n’entend pas.

Et lorsque par hasard une nuée errante Assombrit dans son vol le lac silencieux,

On croirait voir la robe ou l’ombre transparente D’un esprit qui voyage et passe dans les cieux.

Des accents pascaliens dans ce poème de jeunesse. Charles Baudelaire, rappelons-le, n’a alors que 17 ans. Incompatibilité, semble-t-il, entre ce paysage – à la fois secret et grandiose – mais qui effraie l’âme du jeune homme – et son aspiration à trouver du sens à sa vie, à le recueillir dans les choses et, singulièrement, dans la beauté.

Impavidité de la matière qui ne révèle rien – ni de sa signification, ni de son origine – sur laquelle pourtant passe temporairement ce qu’on pourrait nommer un miroitement de sens mais qui n’émane que des événements transitoires du monde.

Plus tard, un autre poème dans la section Spleen des Fleurs du mal, entrera en résonance avec celui-ci (Cf polycopié n°2), marquant cette fois clairement le désespoir né de la stérilité de cette quête.

Plus tard encore la promesse de sens surgira à nouveau dans les « Petits poèmes en prose » :

« Eh, qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J’aime les nuages, les nuages qui passent là-bas… là-bas… les merveilleux nuages. »

Mais revenons à la jeunesse de notre poète.

Il faut indiquer d’abord que cette scolarité se termine mal. L’année suivant ces vacances inspiratrices, en terminale par conséquent, Charles Baudelaire est exclu du lycée pour indiscipline.

Cours de philosophie ; l’un de ses camarades lui fait parvenir un billet, un

« petit mot », dirait-on de nos jours ; le professeur les a aperçus et somme Charles de le lui remettre. Celui-ci refuse.

Il est illico conduit chez le proviseur. Même demande ; même refus. Et pour plus de sûreté, l’élève récalcitrant avale le billet.

Déclaration du proviseur : « En vous comportant ainsi, vous vous exposez aux soupçons les plus fâcheux.» L’élève Baudelaire éclate de rire. On ne sait si c’est parce que le sous-entendu lui a paru totalement incongru ou bien s’il s’agissait d’écarter le soupçon d’une relation homosexuelle.

On n’a pas d’autres précisions ; mais à ce propos plusieurs analystes retiennent cette hypothèse. Il est en effet concevable que ces garçons – entrés dans la puberté quelques années plus tôt et cloîtrés la majeure partie du temps – fassent occasionnellement, l’un avec l’autre, l’essai de leur sexualité naissante.

En tout cas l’élève Baudelaire est renvoyé du lycée. Du reste on peut concevoir que la direction de ce prestigieux établissement – que, comme nous l’avions vu lors de « l’année Voltaire », Louis XIV avait placé sous son patronage – évite d’invoquer ce motif quand il renvoie un élève.

Heureusement le jeune Charles, admis comme externe au lycée Saint-Louis, obtiendra malgré tout son baccalauréat.

Il y eut pourtant, dans ce parcours scolaire, un moment de grâce. En 1838 le roi Louis-Philippe qui a décidé de transformer le château de Versailles en musée, y invite, pour une sortie scolaire, tous les élèves du collège royal. En plus, c’est lui qui fait le guide.

La galerie des Batailles laisse Charles indifférent, tant l’académisme lui paraît convenu et artificiel. Tout sauf un tableau, un seul : la bataille de Taillebourg 9. Dans ce grand cadre, aucun académisme, aucune mise en scène, mais la pure furie d’un affrontement à mort.

C’est signé Eugène Delacroix. Il saura s’en souvenir. Après quoi, goûter à l’Orangerie.

Pour revenir aux choses sérieuses, Charles doit maintenant opter pour des études qui lui permettront d’accéder à une profession. A son grand frère Alphonse il a écrit « je ne me sens de vocation à rien. ».

Dans le même temps néanmoins il lui a demandé de lui envoyer les vers composés par leur père. Mais comme, d’autre part, son beau-père insiste, Charles finit par se laisser persuader de s’inscrire à l’École de droit.

_______________ 9 Victoire de Saint Louis, en 1242, sur Henri Plantagenet. 10 Action d’uriner

2) Sarah la louchette

L’avantage des études supérieures c’est la liberté de circuler. Si Charles ne loge pas à la pension Bailly, il est fort possible qu’il y prenne ses repas… Dans tous les cas, il s’y fait des amis, comme lui férus de littérature.

Discussions passionnées et sorties récréatives. Tâtant pour la première fois de la « confiture verte » – autrement dit du haschich – il en est malade : sévère colique.

Le jeune Baudelaire visite le Louvre, approfondissant ses connaissances sur l’activité artistique qui le passionne.

Mais le corps a aussi ses exigences.

Quelques mois après la rentrée il va se « déniaiser » auprès d’une prostituée, Sarah dite Louchette, du fait de son strabisme ; et il attrape une blennorragie dite à l’époque « chaude pisse » du fait des douleurs d’irritation que cette infection provoquait lors de la miction10.

Mais il faut croire qu’il ne lui en a pas voulu, sans doute parce que Louchette connaissait admirablement cet aspect de son métier. Du reste, plus tard, Charles ne lui consacrera pas moins de 2 poèmes de son recueil à venir et l’invoquera encore dans un troisième. harmonique 11 discret avec Brassens dont on se souvient qu’il gardait pieusement un mot de reconnaissance de plusieurs de ces filles qui le remerciaient d’avoir pris leur défense, ceci dans ces termes en particulier :

Bien que ces vaches de bourgeois Nous appellent des filles de joie C’est pas tous les jours qu’on rigole Parole, parole…

Evidemment les vers de Baudelaire ne sont pas du même tonneau.

Le premier de ces poèmes – « Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle » – est, d’un bout à l’autre, l’expression d’un ressentiment. En voici les premiers vers :

Tu mettrais l’univers entier dans ta ruelle, Femme impure ! L’ennui rend ton âme cruelle. Pour exercer tes dents à ce jeu singulier,

Il te faut chaque jour un coeur au râtelier 12.

Et la suite du poème décline la même thématique 13.

Un jeune homme de 18 ans, pour passer cette premier étape du périple d’Éros, doit sans doute être un peu amoureux. De là ce ressentiment pour l’habile professionnelle qui s’attache irrévocablement ses clients par son savoir-faire dans le moment même où ceux-ci, s’ils sont jeunes, rêvent de mettre devant elle, un genou à terre.

Deux autres poèmes gravitent autour du même dissensus 14 : même louche Charles aurait aimé Sara d’amour si elle n’avait pas fait le choix de la prostitution.

Seulement l’aurait-il connue ou simplement rencontrée si elle n’avait pas fait ce choix-là ? Evidemment pas.

Le second poème, « Sarah la louchette », est sensiblement plus tardif. Il atteste de ce que Baudelaire a passé le seuil du ressentiment. Et ce poème a laissé une trace dans nos souvenirs de jeunesse. Nous connaissons tous déjà, en effet, et sans les avoir appris au lycée, ses dernières strophes, du moins en partie.

__________________ 11 Dont l’agencement est fait selon les lois de l’harmonie. Substantif masculin. 12 Initialement assemblage à claire-voie de lattes de bois en plan incliné, fixé au mur d’une écurie ou d’une étable, pour recevoir la ration de fourrage des animaux. 13 Qui pose ou qui est posé comme objet de l’activité mentale, soit implicitement ou sur le mode non réfléchi, soit explicitement ou sur le mode réfléchi. 14 Dissentiment mutuel.

Serge Reggiani avait retenu les trois dernières strophes – moins les deux derniers vers – pour les dire en prélude de la chanson de Georges Moustaki, « La femme qui est dans mon lit », qu’il avait choisi d’interpréter.

Or cette chanson peut être tenue pour une réécriture, en vers plus courts, du poème de Baudelaire. Quand Moustaki écrit, pour les chanter ensuite, les vers suivants :

Les yeux cernés, par les années Par les amours, au jour le jour

La bouche usée par les baisers Trop souvent, mais trop mal donnés

Ou encore ceux-ci :

Le corps lassé trop caressé

Trop souvent, mais trop mal aimé

il est clair non seulement qu’il évoque une prostituée mais encore qu’il s’est directement inspiré du poème de Baudelaire.

Du reste quand Reggiani lui demande l’autorisation d’interpréter « La femme qui est dans mon lit », Georges lui confie sans doute quelle en est la source et, du coup, Serge décide de mettre Baudelaire en exergue de cette belle chanson qui prendra bientôt « Sarah » comme sous-titre.

Pour en revenir au poème de Baudelaire, la première strophe, cette fois, exprime justement le fait qu’il est tombé amoureux de Louchette, au point de trouver du charme à ce qu’il nomme plus loin « ce regard étrange ». Citation :

Invisible aux regards de l’univers moqueur,

Sa beauté ne fleurit que dans mon triste coeur.

Assez joliment la deuxième strophe récuse cette condamnation universelle de la prostitution par le moyen d’un audacieux parallèle entre la prostituée et le poète.

Pour avoir des souliers elle a vendu son âme. Mais le bon Dieu rirait si, près de cette infâme, Je tranchais du Tartufe et singeais la hauteur, Moi qui vends ma pensée et qui veux être auteur.

Si la première a commencé à vendre son corps pour vivre – en particulier pour s’acheter des souliers (et nous retrouverons plus loin cette transaction particulière) – le second ne fait-il pas la même chose en vendant les produits de son coeur, de son âme et de son esprit ? En d’autres termes, en écrivant pour gagner de quoi vivre ?

Mais ce commerce, comme il arrive aussi que l’on qualifie l’amitié, a pourtant quelque chose de terrible, quoique de façon implicite.

Certes Sarah louche, elle est chauve, ses seins pendent… Par conséquent elle devrait se trouver heureuse de l’amour enfiévré de Charles.

Du reste ledit Charles estime sans doute qu’il en fait beaucoup pour rétribuer une maîtresse d’une telle laideur, tout en la couvrant de baisers de la tête aux pieds.

Mais que vaut un amour dont on n’est pas en puissance de refuser, si peu que ce soit, les manifestations ? Rien.

En plus cet amant enfiévré ne trouve le moyen de la protéger ni contre la maladie, ni contre les terreurs nocturnes.

Pourtant les dernières strophes sont un superbe plaidoyer en faveur de ces « filles de joie », comme les nommera plus tard Brassens dans sa « Complainte », qui marche ici dans les pas de Baudelaire.

Messieurs, ne crachez pas de jurons ni d’ordure Au visage fardé de cette pauvre impure

Que déesse Famine a par un soir d’hiver, Contrainte à relever ses jupons en plein air.

Brassens, Moustaki, Reggiani… belle postérité pour Baudelaire, qu’on aurait tort de méconnaître.

Si les romanciers sont devenus les prêtres de la modernité, les chanteurs et chanteuses – du moins ceux de la veine Jacques Canetti 15 – sont devenus ses poètes.

Quant au troisième poème, c’est une erreur de croire qu’il a été composé en souvenir de Sarah.

Seul le premier quatrain évoque Sarah, cette fois, dans des termes fort désobligeants : « affreuse juive 16 », « cadavre étendu », « corps vendu ».

Les trois autres strophes sont évidemment relatives à Jeanne Duval – sa maîtresse mulâtre que nous avons déjà évoquée – notamment le « casque parfumé » de ses cheveux – alors que nous avons vu que, dès 20 ans, Sarah avait commencé à perdre les siens – et, plus encore, le refus de cette femme – qu’il apostrophe – de céder à ses avances ; Sarah, elle, n’en avait pas les moyens.

________________ 15 Son palmarès en matière de découverte et de mise sur orbite de talents nouveaux : Édith Piaf, Charles Trénet, Les Frères Jacques, Juliette Gréco, Félix Leclerc, Charles Aznavour, Georges Brassens, Jacques Brel, Michel Legrand, Boris Vian, Serge Gainsbourg, Pierre Dac, Francis Blanche, Guy Béart, Claude Nougaro, Serge Reggiani, Jeanne Moreau, Raymond Devos, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin. 16 Baudelaire n’est pas antisémite ; l’emploi de ce terme est ici commandé à la fois par l’idée de la laideur physique telle qu’elle inspire de la répulsion ou du dégoût et par l’impératif de l’alexandrin qui impose un substantif monosyllabique.

Enfin on trouve dans ce sonnet une dissociation très nette entre le commerce de la chair – donc Sarah – et la passion amoureuse – donc Jeanne.

C’est que Jeanne, même entretenue par Charles, ne se sent nullement tenue de céder à ses retours de flamme.

Il compose donc ce poème dans un temps où, ayant rompu avec Jeanne – temporairement ou définitivement – il est allé se consoler dans les bras de Sarah. C’est que celle-ci, quoique laide et faisant commerce de son corps, avait aussi ce pouvoir de tarir les chagrins.

Qu’on se souvienne des deux derniers vers du poème précédent :

Celle qui m’a bercé sur son giron vainqueur,

Et qui dans ses deux mains a réchauffé mon coeur.

C’est que la prostituée a quelque chose de maternel. Cinquième strophe :

Elle n’a que vingt ans, la gorge déjà basse

Pend de chaque côté comme une calebasse,

Et pourtant, me traînant chaque nuit sur son corps, Ainsi qu’un nouveau-né, je la tête et la mords

Et ici on pense irrésistiblement à Descartes dont la nourrice était louche et qui n’a jamais pu aimer une femme à moins qu’elle ne louchât.

Dernier point. On pourrait se dire que l’expérience de sa relation à Sarah aurait dû en principe lui permettre de mesurer ce que le personnage de Fantine, dans « Les Misérables » de Victor Hugo, avait de véridique.

Et là on pointe la question compliquée des rapports entre ces deux grands poètes.

Comme nous le verrons plus loin, l’article très élogieux que Baudelaire rédige à propos du roman de Hugo est généralement tenu pour une hypocrisie puisqu’il était un partisan inconditionnel de « l’art pour l’art », comme il s’en explique dans son essai, « L’art romantique ».

But it mayn’t be that simple 17.18

_________________ 17 « Il se pourrait bien que ce ne soit pas aussi simple ». L’anglais est souvent plus ramassé que le français. Ici, pratiquement le double de syllabes. Et puis 18 ici on a le droit puisque Baudelaire fut aussi le traducteur d’Edgar Poe.

2 ) Les voyages forment la jeunesse

C’est probablement ce qu’a dû se dire le colonel Aupick avec ce beau-fils revenu sous son toit – plus ou moins – et qui passe son temps à faire la fête au quartier latin avec des amis de rencontre.

Les rapports entre eux se tendent. Non seulement Charles ne fréquente que rarement l’École de droit, mais en plus il n’a même pas eu la décence de se rendre dans le cabinet d’avoué où Aupick lui avait trouvé un stage.

Il pourrait être diplomate – comme le vicomte de Chateaubriand pour lequel il a tant d’admiration. Aupick pense sans doute que ce serait le moyen le plus sûr de le tenir éloigné de ses mauvaises fréquentations. Mais Charles répugne à entamer les études ad hoc.

Non ; il veut être écrivain, poète, même !

A-t-on idée ! Mais le beau-père se garde sans doute bien d’exprimer crument son sentiment. Il commence donc par le tempérer : pour écrire, il faut avoir quelque chose à dire.

On imagine assez bien les termes de la négociation entre beau-père et beau-fils. La France à l’époque, avait encore quelques comptoirs aux Indes orientales, comme on disait alors.

Des navires faisaient du cabotage autour du continent africain avant de remonter, d’île en ile, dans l’océan indien, terminus Calcutta.

Si Charles consentait à s’engager dans ce périple, il pourrait en même temps découvrir le monde et trouver matière à mettre sur pied un commerce lucratif qui lui permettrait d’en vivre.

De toute façon, même s’il comptait bien hériter de son père à sa majorité, il ne pouvait plus compter vivre aux crochets de sa famille jusque là, avec un tel train de dépenses. Et puis, avec ou sans fonds, il faudrait bien qu’il se fasse une situation.

Il faut dire que le jeune homme avait accumulé les dettes, allant jusqu’à atteindre la coquette somme de 3000 francs-or de l’époque, soit 9510 € d’aujourd’hui.

En attendant il faut couvrir les frais du voyage et du séjour. On réunit un conseil de famille en présence du notaire, ce qui permet de dégager la somme de 5000 francs, de quoi payer la croisière19 et assurer les dépenses à terre.

« E la nave va 20 », comme dirait Stendhal, lequel, cette année-là, s’apprête à abandonner sa chère Italie.

________________ 19 Voyage de tourisme ou d’étude à bord d’un navire. 20 Et vogue le navire.

B – Outre-mer

Charles Baudelaire part donc pour Bordeaux. Le 9 juin 1841 il embarque sur un navire au long court, baptisé sans surprise Paquebot-des-Mers-du-Sud.

D’abord ce n’est pas l’entente cordiale entre ce jeune homme très imbu de lui- même – qui a embarqué avec un haut-de-forme – et le reste de l’équipage ; ça ne va d’ailleurs pas mieux avec les autres passagers.

Le temps que le navire parvienne dans la zone du Cap de Bonne espérance – dit encore « Cap des Tempêtes » – et les choses vont changer.

Il faut dire qu’entre les courants contraires et les vents violents des

« quarantièmes rugissants », c’est une zone particulièrement difficile pour les navigateurs.

C’est là que le Paquebot-des-Mers-du-Sud essuie une sacrée tempête.

Et le dandy qui paraissait regarder tout le monde de haut, aide à la manoeuvre – avec courage et savoir-faire – comme si, dans les semaines précédentes, il n’avait rien perdu de la conduite du navire.

Du coup le capitaine le prend en sympathie et les marins cessent de le regarder de travers. Et c’est en circulant parmi eux, sans jamais les empêcher 21, qu’il trouvera l’occasion de son poème le plus magistral.

Mais le premier poème qu’il écrit à l’occasion de ce périple, quelques mois plus tard, est un sonnet de commande. Et il est déjà sur le chemin du retour, ayant sans doute fait le calcul qu’avec ce qui lui reste des subsides familiaux – et en limitant ses dépenses – il aura sans doute de quoi atteindre sa majorité et recevoir sa part de l’héritage paternel.

Après quoi, enfin, il pourra conduire sa vie comme il l’entend. Principales étapes de ce voyage écourté :

= A Port-Louis, capitale de l’ïle Maurice – où le paquebot mouille pour réparations – Baudelaire est descendu s’installer à l’hôtel.

C’est dans cette ville qu’il fait la connaissance de M. Autard de Bragard, lequel, sans doute subjugué par l’intérêt de la conversation du jeune homme, l’invite à plusieurs reprises, y compris dans ses résidences hors la ville.

Charles est transporté par la beauté de la nature.

21 Faire obstacle, s’opposer à.

Madame Autard de Bragard, est charmante et c’est alors qu’il promet à son époux d’écrire un poème en son honneur. Ces deux-là, du moins, n’ont pas contesté ses talents de versificateur.

= 18 septembre 1841, départ du Paquebot-des-Mers-du-Sud pour l’île Bourbon22. C’est là que Charles Baudelaire fait part au capitaine de sa décision de retourner en France.

Celui-ci se met en quête d’un navire pour ce trajet retour.

En attendant le jeune homme compose le poème promis – « A une dame créole et l’adresse à M. Autard de Bragard dans les termes suivants :

« Vous m’avez demandé quelques vers à Maurice pour votre femme, et je ne vous ai pas oublié. Comme il est bon, décent, et convenable, que des vers, adressés à une dame par un jeune homme passent par les mains de son mari avant d’arriver à elle, c’est à vous que je les envoie, afin que vous ne les lui montriez que si cela vous plaît. »

On conviendra que, si ce poème élogieux autant qu’il est possible, avait de quoi franchir la limite du savoir-vivre, ce petit billet redresserait admirablement la barre.

= Ayant envoyé la lettre et le poème le 20 octobre 1841, Baudelaire embarque à bord de l’Alcide quelques jours plus tard. Le 15 février 1842 il débarque à Bordeaux et 5 jours après, il est de retour à Paris.

Néanmoins ce voyage écourté a été fécond. Pas comme Aupick l’escomptait cependant. Loin de mettre au jeune homme du plomb dans la tête, il l’a conforté dans sa vocation première.

Dans ses fontes il y a d’autres poèmes – rimés ou en prose, déjà composés ou en gestation – qui, tout à la fois, témoignent de sa sensibilité particulière et constituent la prima materia23 du grand oeuvre à venir.

Nous avons déjà plus haut fait allusion au plus remarquable. Titre : « L’albatros ».

Comme beaucoup de ses autres poèmes sur lesquels nous reviendrons, celui-ci puise sa vitalité dans les souvenirs et les impressions de ce voyage outre-mer. Mais ce qui le distingue, c’est qu’il est formellement le plus parfait qu’ait composé Baudelaire.

______________ 22 devenue depuis Île de La Réunion.

23 Selon les alchimistes matière de départ pour la création de la pierre philosophale.

Il puise sa force dans une scène – au moins – à laquelle celui-ci a assisté sur le pont du navire : ce majestueux oiseau des mers soudain en butte à la mesquinerie des matelots et auquel, sans doute, va d’abord sa sympathie silencieuse.

Et puis, des années plus tard, sans doute à la suite de ses expériences malheureuses avec les uns ou les autres, ce souvenir vivace ressurgit et il enchaîne jusqu’au dernier quatrain ce qui désormais vaut révélation du sens caché de l’événement d’autrefois.

Le troisième quatrain est tout entier voué à transposer le renversement de la condition du poète par la métaphore de l’albatros qui est ici son incarnation :

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! L’un agace son bec avec un brûle-gueule, L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !

Les matelots – qui incarnent l’humanité ordinaire – veulent cruellement l’arrimer à leur trivialité 24, l’un en lui faisant fumer la pipe, l ‘autre en imitant sa façon de marcher, comme s’il était lui-même de la troupe du pont.

Mais l’albatros n’est pas un boiteux et le dernier mot du dernier vers de cet avant- dernier quatrain fait le lien avec le dernier : voler, c’est ce pour quoi l’albatros est fait, de même que le poète a vocation à parcourir par l’esprit les espaces immenses du sens caché des choses, en quête de ce qui se manifeste à travers la beauté.

Qu’on se souvienne ici du raisonnement sur lequel il fondera sa prière quotidienne. Puisque dans le monde, tout a un but, il doit bien, lui aussi, en avoir un ; il prie donc Dieu de le lui révéler.

C’est cette certitude intime – quoiqu’intermittente – non seulement qu’il est poète mais encore qu’il l’est par décret divin, qui va lui permettre de résister bientôt aux pressions de sa famille.

Un dernier poème directement arrimé à cette expérience d’outre-mer – A une Malabaraise – donne la mesure de sa sensibilité exceptionnelle.

Dans ces îles de l’Océan indien où, comme on l’a vu, il peut être invité par les sommités 25, ce sont les esclaves qui éveillent sa sympathie. D’abord c’est Éros sans doute qui les lui montre du doigt puisque ce sont généralement de jeunes femmes. Mais il n’en reste pas là

________________ 24 Au sens premier, caractère de ce qui est devenu banal à force de répétition, parce que trop connu, trop courant. 25 Ici, personne éminente dans la hiérarchie sociale.

Comme on le voit dans celui-ci, non seulement il s’est informé de leur condition, mais encore il a pu – probablement en aparté – nouer un dialogue avec elles.

Il y a cette Malabaraise ; il y a aussi, comme nous verrons plus loin, Dorothée.

C’est ainsi qu’il apprend que c’est seulement quand les esclaves peuvent obtenir leur affranchissement qu’ils ont le droit de porter des souliers.

Précisons que l’esclavage avait été d’abord aboli en 1794 avant d’être rétabli en plusieurs phases sous la Restauration, dans telle colonie ou telle autre.

Ce que Napoléon décrète, c’est l’abolition de la traite des Noirs.

Pour l’abolition de l’esclavage proprement dite, il faudra attendre la révolution suivante : 1848.

Si la jeune Malabaraise rêve d’aller en France, c’est peut-être qu’elle a entrevu la possibilité que ce jeune homme la rachète. Mais quelque contrepartie qu’elle lui ait proposée, celui-ci sait immédiatement qu’elle y perdrait son bonheur de vivre.

Du reste, une fois revenu lui-même dans ces « sales brouillards » – comme il les nomme – il faudra peu de temps à Charles Baudelaire pour regretter le paradis des îles.

Voyons la suite.

C – Entrée en écriture

I Mineur à vie

Une fois rentré à Paris, le jeune Baudelaire retrouve d’abord avec plaisir les habitudes de sa jeunesse. Mais, désormais assuré de sa vocation, il commence à fréquenter les cercles d’écrivains.

C’est que sa conversation ne manque pas d’intérêt.

Ce voyage – qui aura duré un peu plus de 7 mois – a été suffisant pour découvrir un autre canton du monde et pour jeter, de là, un nouveau regard sur celui d’où il venait.

Une fois sa majorité atteinte il quitte la demeure du beau-père – sans doute pas fâché de le voir partir – et s’installe d’abord quai de Béthune, dans l’Île-Saint-Louis.

Il fait bientôt connaissance avec Sainte-Beuve – qu’il avait lu avec délectation – de Victor Hugo – auquel il écrit dès cette année 42, une lettre pleine de déférence – et de Théophile Gautier qu’il tient pour son maître en écriture.

C’est probablement grâce à ces relations qu’il devient pigiste au Corsaire – petit journal de critique littéraire et artistique – auquel il donnera des articles pendant plusieurs années.

En 1844 Le Corsaire fusionnera avec une autre feuille de chou et deviendra « Le Corsaire-Satan » jusqu’en 1847. Après quoi, de libéral qu’il était, le journal passera aux mains des légitimistes.

Il faut préciser qu’en ces temps difficiles pour la liberté d’expression, la critique des oeuvres, littéraires ou graphiques, était un moyen indirect d’entrer dans le champ du débat politique.

Théodore de Banville, Jules Sandeau – époux d’Aurore Dupin devenue George Sand – Alphonse Karr – auteur très prolixe de l’époque – firent aussi partie de ces rédacteurs occasionnels.

Et puis travailler dans un journal, c’est le moyen d’y faire publier ses poèmes.

Enfin, le 9 avril de cette année faste, Baudelaire devient majeur et obtient sa part de l’héritage paternel, soit un total de biens divers (fonds d’actions, terrains, et c…) dont la valeur se situe entre 75 000 et 100 000 francs-or, selon les estimations.

Il est très difficile de préciser l’équivalent actuel de cette somme, non seulement parce que le cours des monnaies n’a cessé de varier dans le temps, mais surtout parce qu’une évaluation exacte de celle-ci passe nécessairement par une estimation de son pouvoir d’achat.

Si l’on se fie à une équivalence donnée une dizaine d’années plus tard – et à condition de retenir la moyenne entre ces deux estimations – ce legs équivaudrait à environ 400 000 € 26.

Et le jeune Baudelaire dépense sans compter. D’abord il n’est jamais satisfait de l’appartement qu’il occupe et change continuellement d’adresse.

Et puis, dans l’intervalle de ses lubies immobilières, il va au théâtre. Du reste c’est « Marion Delorme », pièce qui l’avait enthousiasmé, qui a motivé sa lettre à Victor Hugo. Il est vrai que ce mélodrame à quiproquos et à rebondissements avait de quoi enthousiasmer un jeune homme.

Ensuite Charles invite ses amis au restaurant ; rien, sans doute, n’égale pour lui les discussions passionnées qu’il a avec eux à propos de l’art de de la littérature.

Autres relations essentielles : Théodore de Banville et Félix Tournachon… dit Nadar.

Celui qui le photographiera tant de fois raconte, dans « Baudelaire intime », leur première rencontre, alors qu’il est assis avec Privat d’Anglemont et Théodore de Banville sur un banc du jardin du Luxembourg.

______________ 26 Calcul établi par Colette Becker, sur la base d’une indication donnée par Émile Zola à propos de sa rétribution comme employé dans les docks – 60 francs or par mois – laquelle lui procurait à peine de quoi manger. Le franc-or est demeuré la monnaie d’usage jusqu’en 1920.

« Le propos tout d’un coup tomba à l’aspect encore lointain d’une figure bizarre, fantomatique, qui se découpait sous la voûte des verdures, semblant venir droit vers notre banc. A mesure que l’apparition se rapprochait, comme aimantée sur nous, plus distinctement nous percevions un jeune homme de bonne taille moyenne, élégant, tout de noir vêtu sauf la cravate sang de bœuf, en habit, – ça se rencontrait encore de jour, par-ci par-là, l’habit – qui dut être médité, démesurément évasé du torse en un cornet d’où émergeait comme bouquet la tête, et à basques infinitésimales, en sifflet; l’étroit pantalon sanglé par le sous-pied sur la botte irréprochablement vernie. Col de chemise largement rabattu, manchettes non moins amples en linge très blanc de fine toile protestaient par la proscription du moindre empois contre le supplice d’encarcanement 27 dont l’étrange goût s’obstine à ankyloser nos générations présentes dans les roideurs du calicot silicate ; émancipation du corps n’aurait-elle quelque accointance avec dégagement de l’esprit ?

A la main, gantée de rose pâle, – je dis de « rose » – il portait son chapeau, superflu de par la surabondance d’une chevelure bouclée et très noire qui retombait sur les épaules. Depuis Louis XIV en ses perruques on n’avait vu qu’au statuaire Christophe et à Got dans Monsieur de Pourceaugnac 28, cascades de crinière aussi avantagée.

De premier droit une de ces rencontres où le passant reste ébahi sur place,

«Tiens, Baudelaire ! » dit alors ce Privat qui connaissait l’entier univers et qui, pour une fois, disait vrai. »

Deux remarques à propos de ce long passage :

= Dès cette époque de sa jeunesse Baudelaire a opté pour le dandysme. = Félix Tournachon a bien fait d’abandonner l’écriture au profit de la photographie, devenant alors Nadar.

Rencontre décisive puisque c’est sans doute par l’intermédiaire de Théodore de Banville – dont elle est déjà la maîtresse – que Jeanne Duval et Charles Baudelaire seront présentés l’un à l’autre, dès cette l’année 1842.

D’autre part Théodore de Banville vient de publier – à l’âge de 19 ans – son premier recueil de poèmes, « Les Cariatides ».

Plus tard Baudelaire lui consacrera un sonnet dont la dédicace est le titre – « A Théodore de Banville » et qui porte en sous-titre le millésime : 1842.

Or comme dans cette période de sa jeunesse son esthétique est en cours de constitution, autorisons-nous une parenthèse sur la question.

____________ 27 Néologisme fabriqué à partir du verbe encarcaner : mettre dans un carcan. 28 « Monsieur de Pourceaugnac est une pièce de Molière qui eut en son temps beaucoup de succès. Le personnage finit par se déguiser en femme pour échapper à tous ceux qui s’opposent à son mariage. Il se trouve que la promise est amoureuse d’un jeune homme et que les amis des jeunes gens ont tout mis en oeuvre pour décourager le prétendant.

Vous avez empoigné les crins de la Déesse Avec un tel poignet, qu’on vous eût pris, à voir Et cet air de maîtrise et ce beau nonchaloir, Pour un jeune ruffian terrassant sa maîtresse.

Ce premier quatrain est à double sens. Si la Déesse, avec une majuscule, est a priori Euterpe, la déesse de la poésie, la dénomination, sous la plume de Baudelaire, pourrait bien en sous-main également désigner Jeanne Duval qu’il honore ailleurs de ce titre.

Cette interprétation est corroborée d’abord par l’emploi du terme de « ruffian » au 4° vers. ensuite par la référence répétée, dans les deux tercets, aux infidélités supposées d’Héraclès et de Déjanire.

Enfin on peut sans hésitation rapporter ce « vibrato 29 » du sens au recueil qui se constitua de facto comme manifeste du Parnasse : « Émaux et Camées ».

La métaphore du titre de ce recueil fait justement référence à ces deux catégories de bijoux qui, par leur pouvoir de moduler la couleur ou le relief, tiennent plus qu’ils ne promettent.

____________ 29 Modulation périodique du son d’une note de musique.

Il y a donc ici une ironie mordante du jeune Baudelaire…

1° à ramener Théodore de Banville à cette année clef de 1846 qui fut à la fois celle de leur première rencontre et celle du passage de Jeanne Duval des bras du second à ceux du premier.

2° à le faire implicitement sous le haut patronage de Théophile Gautier, dans le chatoiement du glissement de la déesse Euterpe à la « déesse noire », ainsi qu’on surnommait Mademoiselle Duval.

Dans sa biographie de Baudelaire, Banville garde un silence pudique sur sa relation personnelle avec Jeanne.

Mais dans ce quatrain Baudelaire le véridique paraît bien faire allusion à une scène de violence où il s’en serait pris à Jeanne, selon toute probabilité du fait d’une infidélité.

Il ne fait pas de doute que Jeanne l’infidèle lui a rapporté plus tard cet épisode de sa vie avec Théodore.

Sonnet règlement de compte, décidément, puisque le second quatrain est une caricature de l’esthétique de l’école poétique du Parnasse dont on sait que Théodore de Banville fut, avec Théophile Gautier, l’un des pères fondateurs.

Quelques précisions sur le sujet :

=> Le maître-mot de la doctrine du Parnasse, c’est « l’art pour l’art » et, à titre de conséquence, l’exclusion de toute subjectivité.

=> Cette nouvelle doctrine esthétique s’oppose donc d’une part au romantisme, qui gravitait au contraire autour de la subjectivité (Musset, Vigny), d’autre part à toute espèce d’écriture qui viserait autre chose que la beauté pure (Victor Hugo).

On voit donc que Baudelaire ne trouve pas sa place dans cette classification en voie d’élaboration :

=> Certes il souscrit entièrement au primat de la quête du Beau mais celle-ci ne peut ni exclure la subjectivité, ni se mettre au service d’une autre cause qu’elle-même.

=> Il nouera avec Théophile Gautier et avec Victor Hugo des relations amicales mais jamais il ne souscrira à l’un ou l’autre de leurs crédos respectifs.

A ce titre il est convaincu, d’une part que c’est par la beauté de la forme que l’on peut transmettre de l’essentiel, d’autre part que le rejet du « roman social » n’exclut pas que l’on éprouve de l’empathie pour ses semblables.

Enfin il se procure tous les biens possibles – sans doute en matière de meubles et de vêtements – mais surtout des livres et des tableaux.

Cette fébrilité ne tient pas, comme ses biographes ont tendance à le croire, à l’instabilité de son caractère. C’est précisément l’année suivant celle de son retour, qu’il a rencontré la femme de sa vie : Jeanne Duval.

Elle est figurante au théâtre de la Porte-Saint-Antoine, sous le nom de scène de Berthe. C’est en 1843 que Baudelaire la découvre pour la première fois et il en tombe aussitôt follement amoureux.

Elle est alors la maîtresse de Nadar et c’est peut-être en sa compagnie qu’il en fait la connaissance.

On ne sait pas comment elle a atterri à Paris ni même si « Jeanne Duval » est véritablement son nom. De nombreux commentateurs prétendent que c’est parce qu’elle est poursuivie par les créanciers, qu’elle vient à en utiliser deux ou trois autres.

Les choses sont sans doute un peu plus compliquées. Première certitude : son nom véritable est Jeanne Lemer ; la preuve, c’est que c’est celui qu’emploiera Baudelaire dans un document à caractère officiel, ainsi que nous le verrons plus loin.

Ce qui attire immédiatement le regard de Baudelaire c’est à la fois son allure et sa parenté avec les femmes des îles. Jeanne est une mulâtresse mais, dans ce métissage dont elle est issue, elle tire plutôt sur le blanc que sur le noir.

Sartre dans son « Baudelaire » n’a pas même pris la peine de vérifier à quoi ressemblait cette femme essentielle ; il la nomme – comme les contemporains mauvais coucheurs de Baudelaire – la « Vénus noire ».

Pour en finir avec la question de la carte d’identité de Jeanne, trois précisions :

= Duval était le nom de sa grand-mère, selon l’un des chercheurs. Plusieurs autres en conviennent mais doutent que Jeanne ait pu naître en Bretagne.

Néanmoins cette grand-mère bretonne aurait pu émigrer dans l’une des colonies et s’unir à un Africain. Jeanne est en effet donnée à plusieurs reprises comme une « quarteronne 30 »

= « Mademoiselle Duval » était sans doute à l’origine son nom de scène. Quand on se fait engager comme figurante dans un théâtre, c’est généralement pour devenir actrice. Donc, Berthe Duval, de ce côté-là.

= Le nom qu’elle aspirait à porter était sans doute « Mademoiselle Baudelaire ». Et ici, double sens :

= Le théâtre, toujours, où toutes les actrices étaient désignées comme « Mademoiselle », qu’elles aient été ou non mariées. L’usage vient de la Comédie française.

= L’aspiration à unir sa vie à son cher amant dont elle aurait tant aimé porter le nom. Mais impossibilité de l’épouser : il n’a plus le droit de se marier. Nous allons bientôt voir pourquoi.

Et puis, dans cet amour fulgurant, il y a leur jeunesse à chacun. On prétend qu’elle avait 15 ans lorsque commença sa liaison avec Nadar ; c’est plus que douteux. Certains chercheurs la donnent comme née en 1820, ce qui en ferait d’un an l’aînée de Baudelaire. Vingt ans paraît un moyen terme raisonnable.

En tout cas Charles n’a jamais que 22 ans lorsqu’ils se rencontrent. Et c’est ce qui importe ; ils sont jeunes tous les deux et beaux, chacun à sa façon, et empêchés dans l’élan érotique qui les portent l’un vers l’autre par leur loyauté à l’égard de Félix, dit Nadar.

Naturellement lorsqu’ils finissent par céder, c’est un véritable embrasement. Et Jeanne, parce qu’elle a cette beauté qui n’appartient qu’à elle, mais aussi parce qu’elle est vive et intelligente, va devenir pour ce poète en herbe, une source constante d’inspiration.

Au fond, c’est justement dans les poèmes qu’il lui a consacrés que sont les reliques de cette femme, par lesquelles nous pouvons comprendre ce qu’elle eut pour lui d’essentiel (Cf Polycopié n°5).

30 Quarteron, quarteronne : fils ou fille d’un blanc et d’une mulâtresse, ou d’une blanche et d’un mulâtre.

Jeanne n’est pas facile à vivre, comme nous l’a appris subrepticement le poème dédié à Théodore de Banville. Charles, d’abord aimable garçon – ainsi que Nadar nous l’a découvert lors de leur première rencontre – le sera de moins en moins.

Mais d’abord c’est l’amour fou.

Et ce qui frappe dans quelques uns des poèmes de ce qu’on nomme, dans « Les fleurs du mal », le cycle Jeanne Duval (cf. Polycopié n°5), c’est à quel point cet amour est à la fois tout entier fait d’érotisme et complètement imprégné des souvenirs du périple dans les mers du Sud.

Et l’on comprend alors que dans le poème précédemment évoqué – « A une Malabaraise » – l’opposition entre la douce indolence des îles et la cruelle froideur de la métropole n’est pas une construction de l’esprit ; c’est très exactement ce que Charles Baudelaire éprouve après sa réinstallation à Paris.

Voilà pourquoi quand Jeanne lui apparaît pour la première fois, elle cristallise autour d’elle toute cette nostalgie du voyage. Il n’est pas une partie de son corps qui ne soit connotée de cette réminiscence exotique, hormis les yeux.

C’est là d’ailleurs qu’est le poison. Regard d’or et de fer, qui d’un côté appelle « le rubis, la perle et le saphir », de l’autre est de l’inflexibilité du fer.

Comme en deux ans Charles a dépensé la moitié de son legs et que, aussi bien du côté d’Alphonse Baudelaire que de celui de Jacques Aupick, on voit venir le moment où, à nouveau, il faudra éponger ses dettes en septembre 1844 on se met d’accord pour convoquer un conseil de famille.

D’où il résulte ce qui suit :

= Charles est mis sous tutelle.

= Partant, déclaré mineur, il ne pourra plus accéder au reste de sa fortune. = Son nom figurera sur la liste des interdits banquaires.

= Il n’aura pas non plus le droit de se marier.

= Sur les restes de son héritage, un dividende proportionnel lui sera versé,

versement réparti sur les 12 mois de l’année.

= Enfin Maître Ancelle, notaire, contrôlera régulièrement ses dépenses. Il le

faut bien puisqu’étant déclaré mineur, ce sont ses responsables juridiques qui doivent en répondre.

On se doute que les relations avec Jacques Aupick sont alors définitivement rompues. Plus douloureuse, sans doute, est la fracture qui s’est alors mise en place entre son demi-frère Alphonse et lui.

Sans parler de la mortification qu’il a dû éprouver à imaginer sa mère partie prenante de ce complot.

Enfin c’est à partir de cette date que le nomadisme de Baudelaire change de nature. Jusque là il était sans cesse en quête de ce qu’il y avait de plus beau ; désormais il s’agit d’échapper aux huissiers.

C’est que la somme de 200 francs-or qui lui est versée chaque mois – soit approximativement 480 € – ne suffit évidemment pas pour vivre. Il pourrait y parvenir en la complétant avec ses travaux de plume ; seulement il y a Jeanne.

Et Jeanne est exigeante. Alors Charles invente des fables, promettant à chaque acquisition de payer dans les meilleurs délais. Et puis, dès que les scellés sont posés, il déménage à la cloche de bois31.

En mars 1845 il parvient à publier son premier livre « Le salon de 1845 ». Pas de poèmes, comme on s’en doute, mais une critique picturale des expositions de l’Académie des beaux-arts de cette année-là.

Ça n’est pas pour lui déplaire ; il a toujours été fasciné par les images, comme il le consignera plus tard dans « Mon coeur mis à nu » ; citation : « Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive passion). »

Nous exposerons en temps utile le statut très particulier de cet écrit. Ce qui est certain, en dépit de l’ambiguïté de l’énoncé, c’est son caractère véridique.

Ouvrons donc ces pages.

Premier constat : Baudelaire s’impose aussitôt comme le chantre de la modernité. Pourquoi ? Parce qu’il dégage aussitôt, avec une rare pénétration d’esprit et en prenant la défense de Corot, le principe fondamental de l’oeuvre picturale ; citation :

« Tous les demi-savants, après avoir consciencieusement admiré un tableau de Corot et lui avoir loyalement payé leur tribut d’éloges, trouvent que cela pèche par l’exécution, et s’accordent en ceci, que définitivement M. Corot ne sait pas peindre.

– Braves gens qui ignorent d’abord qu’une œuvre de génie – ou si l’on veut une œuvre d’âme – où tout est bien vu, bien observé, bien compris, bien imaginé – est toujours très bien exécutée, quand elle l’est suffisamment.

Ensuite, qu’il y a une grande différence entre un morceau fait et un morceau fini, qu’en général ce qui est bien fait n’est pas fini, qu’une chose très finie peut n’être pas faite du tout et que la valeur d’une touche spirituelle, importante et bien placée est énorme. etc. etc. d’où il suit que M. Corot peint comme les grands maitres. »

Que veut-il dire ? Ceci que quand les touches de peinture déposées sur la toile sont parvenues à capter l’essence de ce qui est représenté, alors il faut lever la main.

31 Déménager sans avertir le propriétaire, en évitant ainsi de payer le loyer.

La Joconde est faite mais elle n’est pas finie. Léonard de Vinci a laissé en plan le paysage qui s’étend derrière Mona Lisa.

Pourquoi ? Par crainte de détruire la magie par laquelle il était parvenu à capter ce que Steiner nommera plus tard « la présence réelle »32.

Dans son journal, ce jour-là Leonardo da Vinci note : « E gia intervenne a me fare una piturra que representava una cosa divina » : « Aujourd’hui il m’est arrivé de peindre une figure véritablement divine. »

Et quand finalement, sur l’invitation de François 1°, il se décide à émigrer en France, c’est le seul tableau qu’il emporte avec lui ; raison pour laquelle il est aujourd’hui au Louvre.

C’est sur le même principe que Baudelaire célèbrera Delacroix, Courbet, Manet mais aussi Daumier ou Constantin Guy. Quand ce qu’on a voulu représenter est là, il faut s’arrêter – en conjurant33 toutes les règles académiques – afin de préserver la magie de l’oeuvre.

Pour revenir au « Salon de 1845 », ce qui saute aux yeux, à parcourir ces quelques 70 pages, c’est que Baudelaire est loin d’être novice en la matière.

Il a une parfaite intelligence de la technique mais aussi une mémoire encyclopédique des tableaux exposés les années précédentes.

C’est ainsi qu’il démonte les oeuvres d’un certain Robert Fleury en renvoyant chacune de ses compositions aux oeuvres qui lui ont servi de modèle.

Mais, sauf exception, il est généralement indulgent, trouvant toujours au moins une qualité à telle ou telle oeuvre d’un exposant. Voilà pourquoi, à plusieurs reprises, il se plait à défendre les oeuvres attaquées par la critique,

A l’occasion il perçoit des correspondances, par exemple entre les tableaux d’Achille Devéria et l’oeuvre littéraire de l’ami de celui-ci, Victor Hugo.

Chemin faisant, Baudelaire élabore ses outils conceptuels. A propos de tel peintre, il regrette que le coloriage ait été préféré à la couleur ; à tel autre, il reproche de trop penser et de ne pas assez peindre.

Peu à peu les principes de son esthétique vont émerger, du moins une fois passée l’épreuve que la vie lui réserve dans les mois suivants.

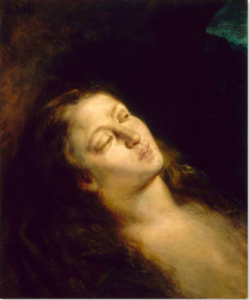

Une certitude : Delacroix est un génie de la peinture, textuellement, « l’un des spécimens les plus complets de ce que peut le génie dans la peinture. », et ceci à propos du tableau « La Madeleine au désert »

________________ 32 « Réelles présences » 1991.

33 Conjurer : écarter un danger quelconque par différents moyens.

Sans doute Baudelaire est-il particulièrement sensible à ce tableau, ceci parce qu’il rencontre, sous le pinceau d’Eugène Delacroix la même sensibilité que la sienne.

Madeleine, avant d’être canonisée, c’est Marie de Magdala, l’une des trois femmes qui sont mentionnées dans les Évangiles comme disciples du Christ (avec Marthe et Marie de Béthanie). Elle est aussi celle qui, la première, revoit Jésus après sa résurrection et qui va aussitôt prévenir les apôtres.

Elle aurait alors, selon les différents récits évangéliques, tenté de porter la main sur Jésus, geste que celui-ci aurait écarté, ce qui a donné, dans la traduction latine des Évangiles synoptiques, « Noli me tangere » : « Ne me touche pas ».

J’ai le sentiment que Delacroix a voulu, dans ce tableau, représenter Marie de Magdala allongée près du tombeau de Jésus, épuisée après bientôt trois jours d’attente, un regard à la fois perdu dans le vague et retourné en introspection, partagé entre l’espoir et les prémisses du ressentiment.

Bref, la Madeleine amoureuse.

Et cette lecture s’impose immédiatement à Baudelaire, en particulier parce que, dans la lignée de Kierkegaard, il croit que l’amour, quelle que soit sa forme, a la puissance d’engendrer.

Mais il faut bien sortir de ces extases esthétiques et revenir aux dures réalités.

Trois mois après la publication de cette brochure, Baudelaire fait une tentative de suicide ; c’est du moins ce qu’on admet communément.

Seulement il y a lieu d’en douter puisque notre poète aurait tenté de mettre fin à ses jours en se donnant un coup de couteau.

Tant qu’à employer un couteau, autant se trancher la carotide ou s’ouvrir les veines du poignet dans une bassine d’eau.

Et puis il y a l’opium ou le laudanum, couramment employés à cette fin.

Le point important, c’est la lettre qu’il écrit alors à Maître Ancelle.

Il a obtenu de Jeanne qu’elle la porte en mains propres au notaire, raison pour laquelle ladite lettre commence par cette déclaration :

« Quand mademoiselle Jeanne Lemer vous remettra cette lettre, je serai mort. – Elle l’ignore.- Vous connaissez mon testament – sauf la portion réservée à ma mère, mademoiselle Lemer doit hériter de tout ce que je laisserai après paiement fait par vous de certaines dettes dont la liste accompagne cette lettre. »

Dans la même lettre Baudelaire écrit que seulement deux personnes sont susceptibles d’attaquer ce testament : sa mère et son frère. Il prie donc le notaire de leur résister et de respecter scrupuleusement ses dernières volontés.

Comme par ailleurs il notifie que c’est cette mère qui a empoisonné sa vie, il n’est pas interdit de voir, dans cette nébuleuse morbide, à la fois ce qu’on nomme

« un suicide revendicatif » et une tentative d’obtenir la révision de sa situation légale, ou, à tout le moins, le paiement de ses dettes.

Tentative sans effet ; Charles Baudelaire se décide donc à vivre dans les étroites limites fixées par sa famille.

II Des brochures et un roman

Quelques mois après cette aventure tragique, Baudelaire est invité par le maître – à savoir Théophile Gautier – à prendre part à une séance du club des

« haschischins », fondé deux ans plus tôt et installé à l’hôtel Pimodan, dans l’Île- Saint-Louis.

Que le jeune homme n’ait aucune crainte : non seulement l’aventure est collective mais en outre elle se déroule sous le contrôle du docteur Jacques Moreau. Il est en effet question pour celui-ci d’explorer les effets du cannabis sur l’esprit et de déterminer s’il n’y aurait pas moyen de définir ses usages thérapeutiques.

Charles Baudelaire n’a nul besoin d’être rassuré. Son peintre de prédilection, Eugène Delacroix, participe également à ces séances, ainsi que Gérard de Nerval, Alexandre Dumas et, à l’occasion, Victor Hugo, Daumier et Flaubert.

1) En quête du paradis

Petite parenthèse sur les sombres origines du terme « haschischin ». Baudelaire l’évoque partiellement dans « Les paradis artificiels » ; citation :

« (…) le Vieux de la Montagne enfermait, après les avoir enivrés de haschisch (d’où, Haschischins ou Assassins), dans un jardin plein de délices, ceux de ses plus jeunes disciples à qui il voulait donner une idée du paradis, récompense entrevue, pour ainsi dire, d’une obéissance passive et irréfléchie. »

Il faut préciser que si « haschischin » constitue bien l’étymologie de

« assassin », c’est parce que « Le Vieux de la Montagne » – que nous avions brièvement évoqué lors de notre étude de Voltaire – est le surnom du cheik iranien Al Jabal qui employait surtout le cannabis pour expédier ses séides dans les émirats voisins afin d’assassiner leurs souverains et d’en faire plus aisément la conquête.

Comme quoi, de ce côté-là, les choses n’ont pas vraiment changé. Il n’est du reste pas impossible que les commanditaires des attentats suicides actuels emploient quelque drogue adéquate pour accompagner leur promesse d’un avenir paradisiaque et éternel.

Notre vieux à nous est beaucoup plus aimable. François Marie Arouet écrit dans l’une de ses lettres : « (…) dans mon vallon des Alpes ; je suis le Vieux de la Montagne, à cela près que je n’assassine personne. »

Pour revenir à Baudelaire, il ne paraît pas qu’il soit jamais tombé dans l’addiction proprement dite. Certes il prendra régulièrement de la « confiture verte », comme on disait alors , mais, semble-t-il, dans les limites exactes où le cannabis favorise son travail.

Dans la première des deux parties des « Paradis artificiels » – intitulée « Le poème du haschisch » – il se livrera d’abord à un exposé méthodique et exhaustif de tout ce qui est relatif à ce chanvre particulier, cannabis indica selon la nomenclature botanique.

Après avoir détaillé les différentes préparations – ce dont nous avions eu un aperçu – il aborde la question des effets.

Ici, sans doute, il récapitule et ordonne ce qu’il a éprouvé lui-même, les confidences de ses compagnons du « club » et peut-être aussi des indications du docteur Moreau.

Le premier caractère qui émerge de cette compilation, c’est la variabilité.

Et elle est double : non seulement l’effet du cannabis diffère d’un individu à l’autre mais il est également variable pour un même individu.

Passons maintenant cette monographie au tamis de la subjectivité de son auteur. La mise en rapport de deux indications qu’il donne permet d’approcher l’usage personnel qu’il faisait probablement de cette drogue :

= 1° extrait : « Tantôt ce sera une gaieté immodérée et irrésistible, tantôt une sensation de bien- être et de plénitude de vie, d’autres fois un sommeil équivoque et traversé de rêves. »

= 2° extrait : « (…) le thé, le café et les liqueurs sont des adjuvants puissants qui accélèrent plus ou moins l’éclosion de cette ivresse mystérieuse (… ) »

On peut donc amplifier les effets de la prise orale de cannabis en l’accompagnant de café, ce qui a le double avantage

= 1° de réduire la quantité nécessaire pour engendrer la bonne humeur, = 2° d’écarter le risque de sommeil.

Mais Baudelaire est méthodique et va donc exposer ces effets par le menu. Là encore, ne retenons que ce qui est relatif à l’auteur.

Il y a d’abord cette célébration du sommeil ordinaire :

Citation : « Dans le sommeil, ce voyage aventureux de tous les soirs, il y a quelque chose de positivement miraculeux ; c’est un miracle dont la ponctualité a émoussé le mystère. »

Divin sommeil, par conséquent, qui, chaque soir, fait tomber de nos épaules le poids de la vie ordinaire et de ses soucis, parfois si lourds à supporter.

« miraculeux », « miracle », « mystère »… dans ce champ lexical relatif à la personne divine il y a l’idée implicite que celle-ci, par le don du sommeil, oeuvre à notre bien-être.

Eh bien, dans un tout autre registre, le cannabis a, lui-aussi, des vertus métaphysiques, si l’on peut dire.

Baudelaire, après avoir détaillé scrupuleusement les effets de la première prise de confiture verte sur les impétrants34, en vient à l’usage de l’ivresse du haschisch.

Et ici, il commence par faire appel à des témoignages qui font apparaître le décrochage vertigineux entre la conscience ordinaire de soi-même et ce qui advient lors de la première prise.

A propos de l’ivresse régulière Baudelaire détaille ensuite les effets physiques en un tableau tellement terrifiant qu’il dissuaderait n’importe qui de goûter de cette terrible confiture. Le tout est habilement corroboré par le témoignage précédent.

Nouveau décrochage mais cette fois d’une autre nature ; citation : « Des soupirs rauques et profonds s’échappent de votre poitrine, comme si votre ancien corps ne pouvait pas supporter les désirs et l’activité de votre âme nouvelle. » Expérience métaphysique décisive puisqu’il la vit comme celle de l’indépendance de l’âme à l’égard du corps.

La suite du développement repose sur le long témoignage d’un confrère écrivain – sans doute Théophile Gautier – qui raconte une soirée au théâtre sous l’emprise du dawamesk35. On peut définir l’effet de la drogue comme une transfiguration de tout ce qu’il perçoit à cette occasion.

Transfiguration mais aussi ultime décrochage, physique cette fois. Notre homme est mort de froid alors que tout le monde autour de lui a chaud.

C’est maintenant une femme qui se confie, et l’on songe cette fois à Jeanne Duval. Le lieu qu’elle décrit pour cette prise collective puis celui où on la porte lors de la phase d’épuisement qui fait suite à l’exaltation première font penser à l’hôtel Pimodan.

_________________ 34 Celui (celle) qui a obtenu de l’autorité compétente ce qu’il (elle) avait sollicité (charge, titre, privilège). 35 Nom d’origine de la « confiture verte » ; précision nécessaire puisque Baudelaire a relevé que le cannabis que l’on fume a de bien moindres effets.

On sait que Baudelaire y loua un petit appartement au 3° étage.

Ce témoignage est l’occasion d’évoquer la seconde phase de l’ivresse, phase que l’on pourrait qualifier d’heureuse. Il semble qu’elle soit liée à la digestion de la nourriture que l’on prend pour apaiser la faim dévorante que provoque la cuillerée de confiture verte.

Sur ce point on peut imaginer un échange entre Baudelaire et le docteur Moreau. Moyennant quoi il y a de la sagesse à avaler cette cuillerée le matin dans du café, sans autre nourriture avant midi, de façon à laisser le métabolisme lentement absorber la substance de sorte que l’on puisse en recueillir longuement les effets, sans que ceux-ci condamnent l’esprit à l’impuissance.

Ceci me paraît corroboré par une brève indication que l’on retrouvera ultérieurement dans les feuilles volantes36 de Baudelaire : « Travailler de 6 heures du matin à midi, à jeun. »

Petite notation au passage : le nom de cette ivresse heureuse en orient est le « kief » ; comme quoi les termes qui paraissent les plus artificiellement fourbis, ont eux aussi une histoire, voire une préhistoire.

C’est ainsi que « flirter » – insupportable anglicisme à l’oreille du puriste – est initialement un gallicisme, transmué par le sens inégalable de la synthèse des outre Oceano britannico37, à savoir « conter fleurette »… et non pas « compter », comme dans cette belle chanson :

On effeuilla cent fois la marguerite,

Elle tomba cent fois sur « Pas du tout »

Et notre pauvre amour a fait faillite

Il est des jours où Cupidon s’en fout… Bis

Revenons à nos haschischins et au mémoire très méthodique que Baudelaire paraît en tirer. En fait, sans toutefois le préciser, il se centre, au coeur de son exposé, sur son expérience propre.

Sa démarche est la suivante : il circonscrit le tempérament qui obtiendra de cette expérience les effets les plus amples et les plus variés.

Ce sujet théorique, il le bâtit à partir des caractéristiques suivantes :

= « Un tempérament moitié nerveux, moitié bilieux »

= « un esprit cultivé, exercé aux études de la forme et de la couleur ; un cœur tendre, fatigué par le malheur, mais encore prêt au rajeunissement. = « Le goût de la métaphysique, la connaissance des différentes hypothèses de la philosophie sur la destinée humaine ».

= « cet amour de la vertu, de la vertu abstraite, stoïcienne ou mystique,(…) comme le plus haut sommet où une âme distinguée puisse monter. »

____________________ 36 Nom de rubrique incertain comportant au moins deux des termes suivants : hygiène, conduite, morale méthode. 37 Complément de lieu, donc ablatif de la deuxième déclinaison.

Aucun doute possible : ce sujet prétendument théorique, c’est lui-même.

En outre il n’y a pas de meilleur portrait moral de Baudelaire que celui qu’il établit ici.

Et les effets de la « confiture verte » sur un tel sujet sont d’une ampleur inégalable :

1° effet = Transfiguration des couleurs et des formes.

Et, à ce propos, notation évidemment personnelle : « Fourier et Swedenborg,

l’un avec ses analogies, l’autre avec ses correspondances, se sont incarnés dans le végétal et l’animal qui tombent sous votre regard, et au lieu d’enseigner par la voix, ils vous endoctrinent par la forme et par la couleur. »

Qui donc est féru de Swedenborg en France, à cette époque ?